In copertina: Carne in scatola, di MARIO BIFFARELLA

L'enigma non esiste,

di Francesco Maria Di Bernardo Amato

COPERTINE

Mario Biffarella/Caracozzo-San Sebastiano/Liria Ribaudo

Denaria e l'Opera senza nome/Audio Testi

SPECIALE

PER LA RINASCITA

DI MISTRETTA

UTOPIA, FUTURO, SPERANZA

I MUSEI E LE CHIESE

L’INCUBO, IL SOGNO E L’OMBRA

a cura di Kronide/13

da Wikipedia

Originariamente, secondo il folclore romano, un incubo (dal latino incubare, "giacere sopra") era un demone di aspetto maschile che giaceva sui dormienti, solitamente donne, per trasmettere sogni cattivi e, talvolta, per avere rapporti sessuali con esse. Veniva anche associato, come nome secondario, a Fauno, insieme ad altri come Fatuus, Fatuclus e Inuus. Questi demoni erano raffigurati aventi in testa un berretto conico, che talvolta perdevano mentre folleggiavano. Colui che trovava uno di questi acquistava il potere di scoprire tesori nascosti.

Originariamente, secondo il folclore romano, un incubo (dal latino incubare, "giacere sopra") era un demone di aspetto maschile che giaceva sui dormienti, solitamente donne, per trasmettere sogni cattivi e, talvolta, per avere rapporti sessuali con esse. Veniva anche associato, come nome secondario, a Fauno, insieme ad altri come Fatuus, Fatuclus e Inuus. Questi demoni erano raffigurati aventi in testa un berretto conico, che talvolta perdevano mentre folleggiavano. Colui che trovava uno di questi acquistava il potere di scoprire tesori nascosti.

Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, ne descrive i rimedi, offerti dalla medicina popolare, per tutelarsi da incubi ricorrenti.

Gli incubi continuano ad essere presenti nelle leggende medievali, dove la loro figura diventa più malvagia. L'incubo sottrae energia dalla donna con cui giace per trarne nutrimento, e, nella maggior parte, dei casi uccide la sua vittima o la lascia in pessime condizioni di salute. Una versione femminile di questo demone è chiamata succubo.

Durante la caccia alle streghe, l'ammissione di aver avuto rapporti sessuali con un demone o Satana era uno dei peccati per i quali le donne venivano uccise o mandate al rogo.

Si riteneva che, a volte, durante gli incubi le donne concepissero dei figli con demoni che le possedevano; una delle leggende più famose è quella del mago Merlino, il celebre mago della epopea di re Artù.

Sembrerebbe che in alcune regioni d'Italia, questo mito sia stato modificato sino a rendere l'incubo protagonista di molte tradizioni locali non solo un evento notturno, ma anche un temuto personaggio della notte anche oggi. Ovviamente, i nomi sono stati cambiati e la sua stessa natura di demone spesso viene sostituita.

In Sardegna, in tempi non troppo remoti, i pastori sostenevano l'esistenza di creature notturne capaci di "disturbare" chi dorme, provocando inevitabilmente incubi. A volte, secondo queste credenze, assumono l'aspetto di esseri muniti d'artigli, quindi facilmente collegabili come aspetto a lupi o cani di proporzioni gigantesche, come per l'Ammuntadore sardo (il quale viene raffigurato in maniere differenti e spesso discordi tra loro). Altre volte, però, quelle creature assumono l'aspetto di folletti, il cui unico scopo è custodire tesori e disturbare i dormienti (generalmente sedendosi sul loro petto, impedendo una respirazione regolare), i quali, dopo essersi dimostrati pazienti nei loro riguardi, possono entrare in possesso di immense ricchezze.

La leggenda è stata ripresa dalla scrittrice Stephenie Meyer, per la sua saga di Twilight: in quella saga, gli incubi sono vampiri che seducono le donne, prima di ucciderle. Dato che in genere si ritiene che la Meyer non si sia sufficientemente documentata e le sue conoscenze siano generiche, non è detto che la fonte diretta sia la mitologia e le leggende citate o piuttosto la letteratura vampiresca (per esempio Carmilla, di Sheridan Le Fanu, e non solo, in cui il vampiro che attacca la vittima nel sonno -donna o bambino che sia-, di fatto, sta su di lui e gli preme addosso) o viceversa. Altre apparizioni moderne degli incubi si trovano in vari giochi fantasy come D&D e Magic, in cui assumono l'aspetto di cavalli diabolici.Incubi/Quando sognare fa paura

di Marco PacoriL'esperienza del sonno può diventare terrificante se facciamo dei sogni angoscianti ... specie se sono così vividi da sembrare reali

Nel linguaggio comune, quando viviamo un'esperienza estremamente piacevole, diciamo che "abbiamo l'impressione di trovarci in un sogno". In modo analogo, quando capitano disgrazie, lutti o tutto ci va storto, possiamo commentare che "ci sembra di stare in un incubo". Questi modi di dire rispecchiano in modo fedele la diversa qualità dei nostri sogni: belli o brutti.

L'ASPETTO DEL BABAU

I brutti sogni sono caratterizzati da un contenuto sgradevole e da sentimenti come il senso di colpa, l'ansia, la solitudine o la depressione. Queste sensazioni possono anche diventare più acute e incontrollabili e le immagini più terrificanti e realistiche. In quel caso, l'agitazione ci spinge a svegliarci, ma abbiamo come l'impressione di rimanere intrappolati o attirati nel sogno. Tutti abbiamo passato delle notti tormentate da incubi, ma per una persona su dieci sono un problema grave e ricorrente, che influenza negativamente diversi aspetti della vita e crea un costante stato di apprensione, riguardo il momento di andare a letto. Non tutti i brutti sogni sono uguali; si possono distinguere in base alla fase del sonno in cui si presentano o alle cause che ne sono all'origine.

I TIPI DI INCUBI

Fondamentalmente, possiamo classificare gli incubi in tre categorie:

· Incubi REM (cioè che si realizzano durante la fase del sonno in cui sogniamo);

· Incubi Non REM (iniziano quando l'individuo è nel sonno profondo e sono molto simili a delle allucinazioni).

· Incubi Post-traumatici

Vediamo ora quali sono gli elementi che li contraddistinguono.

Gli incubi REM e Non-REM: queste due forme hanno la stessa origine, ma il modo in cui si manifestano è diverso.

· Le cause sono le stesse: entrambi sono dovuti a disagi sul piano emotivo, a stress prolungati o particolarmente intensi o a disturbi della personalità. I problemi di questo tipo danno luogo a incubi ricorrenti.

· Le manifestazioni sono diverse: la principale differenza consiste nella vividezza delle scene e nell' intensità del coinvolgimento emotivo. Gli incubi REM sono comuni sogni, ma più cupi e angoscianti; i secondi, invece, sono molto più simili a delle allucinazioni: la persona ha l'impressione di essere sveglia e i suoi sensi le dicono che ciò che avverte, per quanto improbabile (come vedere che le coperte si sollevano, mentre qualcosa si muove sotto di esse), è vero. Lo spavento che questa percezione genera è enorme.

Di altra natura è il terzo tipo di incubi. Gli incubi Post-Traumatici

Si tratta della ripetizione nel sonno di fatti sconvolgenti realmente avvenuti, come un drammatico incidente d'auto, una violenza sessuale o un'aggressione (non a caso, l'incubo post-traumatico è uno dei disturbi più frequenti dei veterani di guerra).

Questi incubi, di solito, iniziano poco dopo l'addormentamento, ma possono verificarsi in qualunque fase del sonno e più volte nel corso della stessa notte. Il tema rimane invariato: si rivive l'evento doloroso. Spesso, questa forma è accompagnata da ampi e bruschi movimenti del corpo.

Se chiunque di noi ha avuto degli incubi, non per tutti è diventato un problema. Ciò dipende dall'interazione di diversi fattori: fra questi spicca, innanzitutto, il possedere un carattere predisposto. La ricerca ha messo in luce che esistono personalità che, sottoposte a pesante stress o debilitate da lunghi periodi di malattia, hanno un alto rischio di soffrire di questo disturbo. Qui di seguito diamo una definizione e una descrizione di questi temperamenti.

Chi è più predisposto

Esistono tre disposizioni del carattere che rendono più vulnerabili a sviluppare dei sogni angoscianti.

Il temperamento schizoide - Le persone che hanno questo tratto tendono a essere isolate schive e inibite. Possono passare, da un giorno all'altro, da uno stato di esaltazione e di iperattività a condizioni di passività, apatia e trascuratezza. Spesso convivono con forti sensi di colpa e si chiudono in se stessi, assorti in fantasie diurne dal tenore generalmente sgradevole.

Il tipo A: questo carattere, studiato originariamente perché particolarmente soggetto a rischio di infarto, si è rivelato tipico di individui che presentano un'alta frequenza di incubi. Questo stile di personalità è caratterizzato da un'eccessiva frenesia, un'ambizione esasperata, una forte aggressività. Comune fra queste persone è l'assumere atteggiamenti rigidi e ostili e mostrare un eccessiva ripetitività e monotonia nelle loro abitudini.

Il "Tenerone" - Hartmann, un eminente studioso del sonno, ha scoperto che tra le personalità normali esistono due inclinazioni opposte nel rapporto con il proprio mondo interiore; ha chiamato questi due modi di essere: "Coriacei" e "Teneroni". I primi sono razionali, schematici, imperturbabili. I secondi sono aperti, flessibili ed emotivi. Ma ciò che maggiormente contraddistingue le due disposizioni è il loro rapporto con l'esperienza del sogno e con quella dell'incubo in particolare. Per [avere] un ritratto più accurato dei due profili di personalità, [ci sono dei test appositi]. Un altro fattore che incide nel prodursi di incubi e nella sua evoluzione come malattia sono alcune cause di origine fisica. Ne elenchiamo le principali.

Le cause organiche - Gli incubi hanno un'alta incidenza fra i bambini; questo fatto sembra da attribuire all'immaturità del loro sistema nervoso e all'elevata impressionabilità.

L'assunzione protratta di droghe o di alcool può determinare un deterioramento dei neuroni (le cellule) del cervello e quindi predisporre all'insorgere di incubi.

Malattie del respiro come asma, enfisemi (dei "buchi" nei polmoni), apnea notturna (una sospensione del sospiro che si presenta durante il sonno) o il russare accompagnato da brevi sospensioni del respiro aumentano il rischio di soffrire di incubi. La combinazione di asma e apnea accresce di tre volte la frequenza di incubi, rispetto a chi soffre solo di interruzioni del respiro. Il fenomeno è spiegato come una sorta di intossicazione del cervello, dovuto ad un accumulo di anidride carbonica.

L'esperienza dell'incubo è piuttosto frequente in chi è stato da poco sottoposto ad interventi chirurgici. Quasi il 20% delle persone che subisce un'operazione, specie se è per motivi gravi, riferisce di incubi che tendono a presentarsi nella prima settimana dopo l'intervento. In genere, tendono a regredire spontaneamente e in breve. In malati particolarmente sensibili, sembra che la stessa anestesia possa procurare alterazioni alla base di un periodo transitorio di incubi.

Anche aspetti come la qualità del sonno o certi comportamenti abituali possono contribuire all'insorgenza degli incubi.

Le cattive abitudini influiscono sui sogni

Il primo e più importante dei comportamenti che predispone agli incubi è il passare le notti insonni: all'incirca due persone su dieci tra coloro che lamentano questo problema, soffrono anche di incubi. Gli aspetti dell'insonnia che accrescono la vulnerabilità agli incubi sono:

- Addormentarsi dopo un tempo eccezionalmente lungo (più di un ora);

- Risvegli ripetuti nel corso della notte;

- Avere un sonno leggero;

- Lamentare rilevanti disagi fisici e mentali dopo una notte in bianco: ansia e irritabilità particolarmente accentuate, forti mal di testa, problemi di memoria.

· Fumare in modo eccessivo può accrescere la probabilità di fare incubi: la nicotina delle sigarette è uno stimolante; può, quindi aumentare l'eccitabilità che, oltre a provocare difficoltà di addormentamento, crea un terreno fertile per il prodursi di incubi. Inoltre, il fumo genera disordini del respiro che, a loro volta, rendono più alta la possibilità di soffrire di questo disturbo del sonno.

Non sempre gli incubi possono essere considerati una malattia; non certo se capitano di rado. E' consigliabile rivolgersi ad uno specialista o ad un centro di cura del sonno in determinati casi.

I sintomi che suggeriscono di prendere provvedimenti per gli incubi:

· Quando gli incubi vanno avanti ininterrotti dall'infanzia;

· quando si presentano una o più volte al mese;

· quando provocano disturbi del sonno: paura di addormentarsi, un sonno agitato e non

ristoratore;

· quando influenzano il vivere quotidiano: quando cioè i brutti sogni ci mettono di malumore anche durante il giorno.

· Quando sono associati a problemi nevrotici: come attacchi di panico, pensieri o comportamenti ossessivi, tendenza all'isolamento o grosse difficoltà nel rapporto con gli altri.

Le circostanze che abbiamo elencato suggeriscono di correre ai ripari, perché quando gli incubi diventano una costante delle nostre notti, hanno pesanti ripercussioni sulla nostra salute. I maggiori problemi che questa malattia determina sono di natura psicologica.

Le conseguenze psicologiche degli incubi: chi soffre di questo disturbo in modo frequente diviene più ansioso, vulnerabile, suscettibile. Presto sviluppa un incontrollabile timore di addormentarsi, con la conseguenza di passare notti insonni o con un sonno irrequieto. Le ripercussioni di tutto ciò sono distraibilità, difficoltà di concentrazione, calo della lucidità e difficoltà a tenere a mente le cose. In casi severi e protratti, l'individuo incorre in comportamenti nevrotici se non in problemi psichiatrici.

Le categorie a rischio

· Come si è detto, gli incubi sono piuttosto comuni tra i bambini. Tuttavia, a meno che non sia un fenomeno ricorrente, le cure più appropriate sono comprensione, rassicurazioni e affetto. In genere, questa sensibilità scompare da sé nell'adolescenza.

· Le donne, fin da piccole, sono più soggette a incubi rispetto agli uomini; da giovani, raggiungono il picco di frequenza di questo disturbo dopo i 14 anni.

· Anche le persone anziane sono più vulnerabili; in questa categoria il sesso più colpito rimane quello femminile.

Tre disturbi confusi comunemente con gli incubi

· Le Allucinazioni Ipnagogiche: sono esperienze molto vivide di immagini, sensazioni, rumori che si presentano nella fase di addormentamento. In alcuni casi, sono talmente inquietanti da far trasalire l'individuo, che però si risveglia in uno stato di torpore in cui elementi frutto di fantasia si "mimetizzano" con l'ambiente. L'allucinazione ipnagogica più comune ed innocua è la sensazione di cadere che provoca un immediato risveglio e spesso uno scalciare scomposto. Le cause di queste esperienze possono essere carenza di sonno, stress o l'effetto collaterale di qualche farmaco. Talvolta, preannunciano una notte con incubi.

· La Paralisi del sonno: al risveglio, l'individuo avverte per alcuni secondi un'incomprensibile e totale incapacità di muoversi. Questo fenomeno è dovuto al mantenersi della condizione di atonia muscolare che caratterizza i sogni; in altre parole, si verifica una sfasatura nel risveglio: la mente è già cosciente, mentre il corpo è rimasto ancora nel sonno. L'origine di questo problema va ricercato negli stessi motivi che provocano le allucinazioni ipnagogiche.

· Il Pavor Notturno: è un esperienza molto affine all'incubo. Come l'incubo Non-REM, è caratterizzato da una sensazione di accentuato terrore, ma, a differenza di quest'ultimo, non è accompagnato da una maggiore coscienza e da allucinazioni. Inoltre, mentre gli incubi comunemente restano in mente, il Pavor Notturno è seguito da un’assenza di ricordo di quale sia stato il motivo di tanto spavento. Tranne rari casi, ha radici genetiche e familiari.

LE CURE

L'intervento principale nel caso di incubi è di carattere psicologico; l'approccio farmacologico è da usare con cautela e solo come terapia d'urgenza o, in casi severi, d'appoggio. Le tecniche psicoterapeutiche di maggiore efficacia sono riportate nella sezione che segue. In un'altra contesto, si possono trovare quali sono i farmaci che sono risultati più efficaci nel trattamento di questo disturbo.

Rimedi Psicologici

· L'INTERPRETAZIONE DEI SOGNI: è di grande aiuto nel comprendere e far fronte ai problemi rappresentati in forma simbolica nei sogni, mentre è pressoché senza effetto sugli incubi.

· LA RIPETIZIONE IMMAGINATIVA: è una tecnica che si acquisisce in tre fasi; 1) trascrizione dell'incubo; 2) individuazione di un nuovo e positivo finale del sogno; 3) ripetizione con l'immaginazione della nuova conclusione. Si tratta di un procedimento tanto più efficace, quanto più l'individuo è in grado di produrre immagini dettagliate e a fuoco ed è capace di a rimanere assorto e concentrato quando le visualizza.

· IL SOGNO LUCIDO: il sogno lucido è un'esperienza onirica contraddistinta dalla consapevolezza di sognare, dalla capacità di scegliere temi e di variare il contenuto dei sogni. E' un procedimento che si apprende in fasi successive: rilassamento muscolare, immaginazione guidata, induzione di un sogno lucido.

· IL SOGNO LUCIDO: il sogno lucido è un'esperienza onirica contraddistinta dalla consapevolezza di sognare, dalla capacità di scegliere temi e di variare il contenuto dei sogni. E' un procedimento che si apprende in fasi successive: rilassamento muscolare, immaginazione guidata, induzione di un sogno lucido.

· L'IPNOSI: vengono date suggestioni di rilassamento e viene suggerito che il sonno dell'individuo sarà tranquillo, sereno e profondo. Di fronte a incubi post-traumatici, con l'ipnosi si può far ritornare la persona al momento del trauma e modificare la sua reazione all'evento drammatico.

Alcuni consigli pratici per sconfiggere Nightmare (incubo, in inglese)

· E' importante tenere a mente che non si è impotenti di fronte ad un incubo e che quest'ultimo desta uno stato di maggiore allerta; questa condizione può rendere lo scenario del brutto sogno ancora più angosciante, ma anche fornire un'insostituibile opportunità per intervenire sull'incubo. Gli accorgimenti che andiamo a suggerire possono essere acquisiti in modo relativamente facile da chi soffre frequentemente di incubi.

· Quali segnali possono far presagire che avremo una "notte da incubo"?

Al momento dell'addormentamento, possiamo provare uno stato di insolito e pesante torpore.

Talvolta, poi, gli incubi sono anticipati da esperienze ipnagogiche (sempre presenti durante la fase in cui si sta per prendere sonno) più intense e coinvolgenti. Quando ciò accade è consigliabile fare lo sforzo di svegliarsi e farsi una camomilla o comunque rilassarsi un po'.

· Come capire quando un sogno sta per trasformarsi un incubo? I segnali più comuni di quando il sogno sta prendendo questa piega sono:

· Come capire quando un sogno sta per trasformarsi un incubo? I segnali più comuni di quando il sogno sta prendendo questa piega sono:

- lo scenario diventa più cupo e tenebroso e i contenuti più spaventosi.

- si avverte un impulso a svegliarsi e contemporaneamente un forte intorpidimento.

· Dopo un incubo ci possono essere dei falsi risvegli. Come ci si può accorgere di trovarsi ancora nell'incubo? Anche se la sensazione che si prova è di estremo realismo, è importante fare attenzione a dettagli come una lampada che non si accende, improvvise variazioni di luminosità dell'ambiente o la presenza di oggetti che non si trovano nella stanza. - · Come uscire da un incubo? Se riusciamo ad associare uno degli elementi del sogno a qualche cosa che appartiene alla realtà, ci sarà più facile sottrarsi alla "forza magnetica" dell'incubo.

- · Cosa fare dopo essersi svegliati? La cosa più sbagliata è riaddormentarsi, nella speranza di dormire bene. E' invece opportuno distrarsi e tranquillizzarsi: si può, ad esempio, andare al bagno o a bere un bicchiere d'acqua oppure leggere qualche pagina di un libro o ascoltare la radio.

Il sogno è l'infinita ombra del Vero

G. Pascoli, Alexandros

IL SOGNO È UN ITINERARIO NEI GIACIMENTI DELL' ANIMA

di Giuseppe G. Perfetto

di Giuseppe G. Perfetto

Se sommiamo le ore che nell'arco di tutta una vita dedichiamo al sonno, risulta che complessivamente trascorriamo 23 anni a dormire e ne impieghiamo ben 4 sognando.

Passiamo un terzo della nostra vita dormendo. Ma di tutto questo tempo non ne abbiamo coscienza, il più delle volte non serbiamo nessun ricordo delle nostre esperienze notturne. Dormire non è tempo perso, ma un processo, biologico e psicologico assieme, utile per il nostro benessere e per la salute. Tutti i mammiferi hanno bisogno di sognare e l'uomo si ammala o va incontro a gravi squilibri se non può dormire in modo soddisfacente e sognare con regolarità.

Il sonno dona all'uomo il ristoro del corpo e la magia dei sogni. Nel sonno l'anima si rifugia in un luogo interno e nel sogno entriamo in un mondo tutto nostro. Imparando ad ascoltare la voce del sogno che proviene dai livelli più profondi della nostra anima, è possibile raggiungere un'autoconoscenza di tipo molto particolare, ovvero apprendere informazioni su di noi che celiamo a noi stessi. I sogni, anche quelli più angosciosi, costituiscono un importante patrimonio interiore. Uno sterminato giacimento d'informazioni su di noi è sepolto nel nostro mondo onirico (dal greco òneiros = sogno). C'è un tesoro nascosto in quel misterioso paese che è il mondo del sogno, nel quale ad ogni nostro viaggio notturno ci è data la possibilità di avventurarci. Conoscere i processi del sonno e il significato dei propri sogni significa conoscere sé stessi.

In questo affascinante campo, sono due gli indirizzi di studio: da una parte la psicoanalisi, che si interessa del sogno e dei suoi significati, dall'altra le neuroscienze, e in particolare quella scienza che si occupa dello studio delle funzioni del sistema nervoso che è la neurofisiologia, che invece sono interessate ai meccanismi del sonno in sé e per sé. Fra i due indirizzi di ricerca non c'è incompatibilità o contrasto poiché entrambi studiano l'uomo ma da un diverso punto di vista, con un differente livello di conoscenza, dal momento che anche gli scienziati più estremisti sono oramai convinti che l'anima e il cervello non siano esattamente la stessa cosa; si riconosce che non vi è una relazione univoca fra un determinato stato del cervello e una specifica attività psichica.

FREUD/IL SOGNO COME TRAVESTIMENTO SIMBOLICO DEI DESIDERI

Il merito storico di Sigmund Freud fu quello di assegnare al sogno un significato psicologico, individuabile attraverso il lavoro analitico dell'interpretazione, concependo il sogno come il risultato di un processo psichico e non esclusivamente come un prodotto somatico. Secondo Freud è dall'inconscio dell'individuo che si originano i sogni. L'inconscio esprime essenzialmente desideri, generalmente di carattere sessuale, che nel sogno trovano una loro "realizzazione allucinatoria". Però, tali desideri, sentimenti e pensieri dell'io inconscio risultano angoscianti per l'io cosciente, ma il nostro sonno non è turbato da questi contenuti perché su di loro interviene una terza istanza, la censura, che camuffa, maschera ed elabora i messaggi latenti dell'inconscio trasformandoli in immagini manifeste tollerabili dalla coscienza.

I nostri desideri e impulsi profondi, che sono prevalentemente di natura sessuale ed aggressiva, sono rifiutati dalla coscienza perché immorali, e attraverso il lavoro dell'istanza di controllo della personalità, la censura appunto, sono deformati sino a renderli irriconoscibili e trovano, nel contesto del sogno, una loro rappresentazione puramente simbolica.

Il sogno è, quindi, la rappresentazione dell'appagamento mascherato di desideri repressi in un modo tale, e tramite immagini, che assicurano che loro intima natura non sia svelata.

Il principale meccanismo di cui si serve la censura per imporre restrizioni all'espressione dei desideri inconsci è la simbolizzazione. Il significato del sogno si scopre attraverso un processo inverso a quello operato dalla censura ovvero tramite l'interpretazione che dal contenuto manifesto, il sogno in quanto ricordato e riferito dal soggetto, perviene ai pensieri latenti inconsci, [essendo] il testo originale del sogno costituito da quei desideri e da quelle idee che hanno provocato il sogno medesimo. L'interpretazione mette a nudo le distorsioni imposte dalla censura onirica. In psicoanalisi, oltre all'interpretazione, ci si serve di un altro metodo: l'associazione libera, nella quale il paziente in terapia è invitato ad associare i suoi pensieri in relazione alle immagini e alle emozioni del suo sogno, pervenendo così a rintracciare i motivi inconsci originari.

Attualmente gli psicoanalisti sono più propensi a considerare i sogni come una rappresentazione della situazione psicologica esistente nel soggetto nel momento in cui il sogno viene fatto, e le figure che compaiono nell'esperienza onirica oltre che rappresentare oggetti o persone verso i quali il sognatore dirige i propri desideri, possono anche simboleggiare aspetti della personalità dell'individuo.

IL SOGNO DI JUNG/SIMBOLI DALL'INCONSCIO COLLETTIVO

Secondo l'altro grande psicanalista, Carl Gustav Jung, i sogni potevano essere letti oltre che col metodo causalistico del suo maestro Freud, che dal sogno perveniva ai motivi inconsci connessi alla storia del soggetto, anche con quello prospettico, con uno sguardo sul futuro, il che consentì a Jung di osservare nel vissuto onirico le linee di sviluppo della crescita psicologica a partire dalla potenzialità che nel sogno si manifestino "cose non ancora realizzate". Sin dall'inizio, Jung aveva concepito i sogni come creazioni.

Un'altra differenza rispetto al modello freudiano sta nel fatto che secondo Jung il sogno può rappresentare oltre che contenuti dell'inconscio personale anche temi propri dell'inconscio collettivo, che è quella parte della nostra psiche che conserva simboli universali, detti archetipi, che non provengono da acquisizioni personali, ma che sono ereditati dalla specie come risultato della storia dell'umanità a partire dalle origini. Secondo la concezione junghiana all'inconscio collettivo vanno ascritte la produzione dei miti, delle idee religiose, delle visioni e dei sogni, poiché persone di culture differenti possono spontaneamente attingere da un comune immaginario simbolico.

Jung scrive trattarsi di «"grandi" sogni, ossia di sogni ricchi di significato che provengono da questo strato più profondo della psiche. La loro significatività trapela già dalla loro plasticità che mostra non di rado forza e bellezza poetica. Tali sogni si presentano, perlopiù, in periodi decisivi della vita, vale a dire nella prima giovinezza, durante la pubertà, a mezzo del cammino (fra i 36 e i 40 anni) e in conspectu mortis. Non si tratta più, nel caso delle immagini archetipiche, d'esperienze personali, ma, in certo qual modo, d'idee generali ,il cui significato fondamentale va ricercato nel senso che è loro caratteristico e non in qualche contesto di eventi personali».

Jung giunse a formulare il concetto di inconscio collettivo proprio grazie all'interpretazione di un suo sogno, in cui compare un classico simbolo onirico: la casa.

Egli sognò di trovarsi in un comodo salotto arredato in stile settecentesco, al primo piano di un'abitazione ignota, che però sentiva essere la sua casa. Si diresse ad esplorare il resto della casa. Scorse un pesante portone che dava su una scalinata, scese al piano sottostante che immetteva in una cantina. Questa cantina era un grande locale dall'aspetto antico, con uno splendido soffitto a volta; sotto di essa, passando per un'altra scala, si ritrovò in una sorta di caverna simile ad una tomba preistorica piena di ossami, con teschi e frammenti di ceramiche.

Jung interpretò il sogno così: «Mi era chiaro che la casa rappresentava una specie di immagine della psiche, cioè della condizione in cui era allora la mia coscienza, con in più le integrazioni inconsce fino allora acquisite. La coscienza era rappresentata dal salotto: aveva un'atmosfera di luogo abitato. Col pianterreno cominciava l'inconscio vero e proprio. Quanto più scendevo in basso, tanto più diventava estraneo e oscuro. Nella caverna avevo scoperto i resti di una primitiva civiltà, cioè il mondo dell'uomo primitivo in me stesso, un mondo che solo a stento può essere raggiunto o illuminato dalla coscienza. Il mio sogno rappresentava, pertanto, una specie di diagramma di struttura della psiche umana. Il sogno divenne per me un’immagine guida. Fu la mia prima intuizione dell'esistenza, nella psiche personale, di un a-priori collettivo che ritenni fosse costituito da tracce di primitivi modi d'agire. In seguito, con la più vasta esperienza e sulla base di più ampie conoscenze, ravvisai in quei modi d'agire delle forme istintive, cioè degli archetipi».

Se la tecnica elettiva freudiana dell'interpretazione è l'associazione libera, il procedimento utilizzato dagli analisti junghiani è l'"amplificazione", che consiste nel richiedere al soggetto di intrattenersi sul proprio sogno, fornendo le sue impressioni su di esso, esprimendo quel che in esso lo colpisce in modo particolare, arricchendolo con altre immagini e simboli, illuminando così i temi onirici in tutte le loro sfumature di possibili significati, utilizzando anche l' "immaginazione attiva", che porta il paziente ad entrare, da sveglio, nello stato mentale del sogno, seguendo spontaneamente le fantasie, le immagini e i simboli che emergono.

LE FASI DEL SONNO PROFONDO DEL CERVELLO

Il sonno è uno stato fisiologico della coscienza caratterizzato da una condizione di pressoché totale interruzione dei contatti sensoriali e motori che collegano l'organismo, e quindi il cervello, all'ambiente esterno. Il sonno e il sogno avrebbero avuto ben poche possibilità di essere studiati scientificamente se non si fosse scoperta la possibilità di osservare come funziona il cervello, e di registrare lo stato di attività elettrica dei neuroni, tramite l'elettroencefalografo (EEG).

Se ci troviamo in un ordinario stato di veglia attiva, il tracciato elettroencefalografico mostra un andamento vivace, rapido, con tanti picchi, a frequenza irregolare, detto ritmo beta: questo stato si chiama desincronizzazione cerebrale. Possiamo pensare a questo stato come a una situazione simile a quella che ci ritroveremmo ad osservare se ci trovassimo all'interno di una stanza nella quale ci sono tante persone (= i neuroni) divise in gruppetti, ognuno delle quali conduce una conversazione individuale, insomma un gran vociare caotico.

Mano a mano che passiamo dal rilassamento al dormiveglia, al sonno vero e proprio, vediamo che il tracciato dell'elettroencefalogramma si modifica gradualmente mostrando un andamento più lento: è lo stato di sincronizzazione cerebrale. E' come se i singoli neuroni si comportassero come individui, all'interno di una grande massa, che tutti assieme esprimono contemporaneamente le stesse parole, parlando in modo sincronizzato fra loro, tutti i neuroni sussurrano all'unisono.

La desincronizzazione è intesa come uno stato di attivazione cerebrale, mentre la sincronizzazione riflette uno stato di riposo. Infatti, è scarsa l'informazione veicolata dal gruppo di persone che stanno dicendo la stessa cosa, il messaggio prodotto è unico, viceversa il gruppo desincronizzato trasmette molti messaggi differenti ed elabora simultaneamente molte informazioni.

Via-via che procediamo dall'addormentamento al sonno passiamo da uno stato di desincronizzazione ad uno di sincronizzazione, seguendo un percorso in quattro stadi chiamati le fasi del Sonno S (dove S sta per Sincronizzazione):

- lo Stadio 1, che occupa il 7% del tempo di sonno totale, è la fase dell'addormentamento e del sonno leggero in cui l'individuo può svegliarsi facilmente, il tracciato EEG passa da un ritmo alfa, che indica rilassamento psicofisico, alla comparsa delle onde theta, in questo stadio vengono riferite fantasie simile a micro-sogni.

- lo Stadio 2, che dura il 50% del sonno, oltre al ritmo theta è caratterizzato da onde più brevi e isolate, chiamate complessi K, che paiono correlati a stimoli provenienti dall'ambiente esterno, il contenuto mentale riferito è più simile a pensieri isolati e il loro ricordo è sparso e confuso

- negli Stadi 3 e 4, che ricoprono il 20% del sonno totale, si entra nel sonno profondo, predomina il ritmo delta che rappresenta un rallentamento ulteriore del tracciato EEG con onde a bassa frequenza, ampie e lente, ed interviene un forte calo del tono muscolare.

CERVELLO SOGNANTE

Dopo questi stadi, e dopo circa 90 minuti dall'inizio dell'assopimento, il cervello addormentato produce una desincronizzazione cerebrale simile a quella della veglia, il tracciato EEG è veloce e possono comparire particolari onde rapide che assumo la forma di dente di sega, un'intensità che indica una lavoro attivo da parte dei neuroni, ma il soggetto dorme profondamente: è la fase del sonno con sogni, o sonno D (D sta per desincronizzazione).

Questo stadio viene anche chiamato fase REM, sigla da Rapid Eyes Movements, perché si caratterizza dalla presenza di rapidi movimenti degli occhi. Mentre la maggior parte dei movimenti oculari rapidi non può essere attribuita a un esame del campo visivo del mondo onirico, ci sono però occasionalmente movimenti più ampi che sembrano verificarsi in relazione con il contenuto descrittivo del sogno. Vi sono altri eventi fisiologici connessi alla significazione attivazione nel Sonno D, o sonno REM, come: forte diminuzione del tono muscolare, improvvise contrazioni muscolari spasmodiche e sussulti generalmente ricorrenti nella muscolatura dei piedi e delle mani, fenomeni detti "mioclonie muscolari", accelerazione del battito cardiaco, aumento dei ritmi respiratori, del consumo di ossigeno cerebrale e del flusso sanguigno negli strati esterni degli emisferi cerebrali.

Questo stadio di sonno con sogni occupa il 23% del tempo complessivo del sonno. In questa fase di sonno desincronizzato, nel quale il corpo è paralizzato, il nostro cervello è come cieco e sordo rispetto agli stimoli esterni e processa le informazioni che provengono dal suo interno, creando le scene oniriche. Infatti, se si sveglia un soggetto durante una fase REM il ricordo del sogno sarà ricco e dettagliato.

I sogni del sonno REM sono caratterizzati da immagini vivide, situazioni uditive e di movimento, con esperienze oniriche complesse, bizzarre e dinamiche, con una forma narrativa.

Nei precedenti stadi di sonno sincronizzato, il cervello non dorme completamente e non cessa di elaborare processi ideativi che, però, rispetto al sogno, risultano meno vivaci e tendono ad assumere forme simili a frammenti di pensieri isolati, più concettuali, con situazioni statiche senza attività allucinatorio-immaginativa e privi di coinvolgimento emotivo.

I SISTEMI FISIOLOGICI DEL SONNO

Il sonno è uno stato regolato da due distinti processi. Il primo, responsabile del sistema dello stato di veglia, è regolato dalla Formazione Reticolare Ascendente, situata nella parte centrale del tronco cerebrale, che si trova alla base del cervello prima del midollo spinale. L'attività della Formazione Reticolare produce desincronizzazione cerebrale, ad essa vanno ascritte alcuni aspetti della veglia, quali l'attenzione e la concentrazione mentale. Il secondo sistema, responsabile del sonno, è rappresentato da varie regioni degli emisferi cerebrali e in particolari zone dei lobi frontali, che sono posti nella parte anteriore del cervello, la cui stimolazione provoca sincronizzazione elettroencefalografico e contemporaneamente sonno, rivelando così una attività opposta a quella della Formazione Reticolare.

Hobson e McCarley hanno proposto, alla fine degli anni '70, una teoria sul sogno, chiamata "Modello Attivazione-Sintesi", che ha trovato vasto consenso fra i neuro-scienziati. Secondo gli studiosi, lo stato di desincronizzazione del sonno è un processo di attivazione operato da porzioni del tronco encefalico.

Questa attivazione è generata in modo periodico, con un'alternanza di fasi di sincronizzazione e desincronizzazione, secondo un ritmo e una durata determinati da un orologio biologico interno. L'attivazione del tronco encefalico funziona come un generatore di segnali, i quali, raggiungendo il cervello, producono immagini, sensazioni ed emozioni in modo del tutto casuale. Questi dati interni, caotici e disparati, vengono integrati dalle regioni superiori degli emisferi e da altre aree del cervello che presiedono alle facoltà mnestiche: la memoria fa una sintesi fra le informazioni bizzarre e slegate da cui viene bombardata e quelle immagazzinate negli archivi cerebrali. Il sogno sarebbe il risultato finale di questo processo di sintesi nel quale i dati casuali derivati dall'attivazione richiamano gli elementi più adeguati possibili presenti nelle esperienze memorizzate dell'individuo.

L'esperienza onirica è programmata dagli emisferi del cervello in modo diverso: nell'emisfero destro, il sogno è organizzato nei suoi aspetti geometrico-spaziali ed emotivi, mentre il sinistro coordina la componente narrativo-sequenziale degli eventi del sogno. L'emisfero destro è maggiormente attivo durante gran parte della notte, invece il sinistro svolge un ruolo più importante nell'ultima parte del sonno, verso il mattino, quando il focus dell'attività mentale si sposta dal mondo interno alla realtà esterna.

PERCHÉ DORMIAMO E SOGNIAMO?

Il sonno è una necessità biologica. Il sonno sincronizzato, in particolare gli stadi 3 e 4, sono indispensabili per la conservazione e il recupero delle attività metaboliche di base, con funzione di ristoro per l'organismo. Mentre il sonno con sogni, collegato alle facoltà cerebrali superiori e mentali, avrebbe la funzione di promuovere i processi di selezione ed elaborazione delle informazioni accumulate durante la giornata favorendone l'immagazzinamento nella memoria.

Nel sogno, il cervello recupera le memorie più antiche e le confronta con le informazioni più recenti. Secondo i neurofisiologi inglesi Evans e Newman, dormire aiuterebbe a dimenticare le cose inutili e, partendo dal presupposto che il cervello umano, al pari del computer ,non possa immagazzinare oltre una certa quantità di informazioni, esso deve, perciò, fare una selezione del materiale quotidianamente raccolto, archiviando e memorizzando tutto ciò che è importante ed eliminando le informazioni superflue; i due studiosi avanzano l'ipotesi che tale processo di selezione possa avvenire durante il sonno, quando cioè l'organismo non è impegnato ad interagire con l'ambiente esterno.

INCUBI E SOGNI ANGOSCIOSI, MOSTRI DALLE TENEBRE DELL'INCONSCIO

Gli incubi e i brutti sogni gettano un'ombra su tutta la giornata seguente e il loro effetto può persistere con apprensioni diurne. Da estese indagini statistiche, come quella compiuta su diecimila sogni dal professor Calvin Hall della Cleveland University, risulta che i contenuti onirici sono più spesso negativi che positivi: il 64% sono associati ad apprensione, ansia e tristezza, il 70% ha come temi l'angoscia e la paura, gli incontri caratterizzati da aggressività si verificano più spesso di quelli benevoli e confidenziali, e gli atti ostili, compiuti o subiti, sono il doppio di quelli amichevoli; solamente il 18% sono sogni felici ed euforici.

Originariamente per incubo si intendeva il sogno di essere sopraffatti da un mostro: nell'occultismo e nella demonologia medioevale l' "incubus" era uno spirito malvagio maschile di aspetto mostruoso che discendeva sulle donne mentre dormivano e aveva rapporti sessuali con loro, gli corrispondeva "succubus", un demone in forma femminile che seduceva gli uomini durante il sogno ed era responsabile delle loro polluzioni notturne. Nelle tradizioni popolari successive l'incubo è rappresentato sotto forma di omiciattolo gibboso che siede sul petto dei dormienti togliendo loro il respiro.

Gli incubi, in senso stretto, non sono propriamente sogni. Si verificano nel quarto stadio del sonno profondo: è tipico dell'attività mentale, durante il sonno sincronizzato, il fatto che le persone non riferiscano sogni ricchi di eventi, come invece fanno nel caso di un sogno vero e proprio che si verifica durante il sonno desincronizzato.

Infatti, gli incubi assumono prevalentemente la forma di immagini statiche e sfuocate, situazioni isolate, alle quali si accompagnano intense sensazioni di paralisi e ansia, senso di oppressione toracica, di soffocamento e palpitazioni. Al risveglio, a causa della mancanza di vivide immagini, non si ricorda cosa esattamente terrorizzava, il ricordo di cosa è accaduto è nebuloso o più spesso assente.

Rimane solo una forte paura. Nell'incubo si ha l'impressione di essersi misteriosamente trovati avvolti da un'atmosfera inconsueta, minacciosa, inquietante, o allusiva a un pericolo imminente e sconosciuto. Poiché il sonno profondo (stadi 3 e 4) è più abbondante all'inizio della nottata, l'incubo si verifica generalmente durante la prima ora e mezzo. Nell'incubo, che anche se sembra interminabile non dura più di cinque minuti, il risveglio è improvviso, la persona spalanca gli occhi, è agitatissima, in preda al panico, confusa, impaurita con evidenti reazioni somatiche, come tremori, profusa sudorazione, accelerazione del battito cardiaco e dei ritmi respiratori.

Di solito, non ci si risveglia mai completamente e il soggetto si riaddormenta di nuovo. Gli incubi sono frequenti nei bambini, insorge generalmente fra i 4 e i 12 anni per poi scomparire nell'adolescenza.

La loro comparsa in età adulta e il loro persistere nel tempo sono legati a situazioni di vita stressanti e a problemi psicologici nella sfera affettiva, in particolare relativi alla mancanza di controllo dell'ansia e degli impulsi aggressivi, oppure sono dovute alla brusca interruzione di alcuni trattamenti farmacologici (come i sonniferi barbiturici).

Anche l'astinenza forzata da droghe, anfetamine e alcol può far insorgere la comparsa di incubi. La causa dell'incubo è sconosciuta, ma si tende ad attribuirla a un disturbo nel processo di risveglio dal sonno profondo.

Invece, i sogni terrifici sono vere e proprie esperienze oniriche del sonno desincronizzato, o fase REM, e si verificano a notte inoltrata. Durano una quindicina di minuti e si ricordano meglio. Sono i sogni che producono reazioni di spavento: di solito, nelle scene oniriche il sognatore si trova ad essere attaccato, inseguito o affogato. I sogni terrifici, più o meno ricorrenti, segnalano la presenza di un problema psicologico che preme di essere risolto in modo adeguato.

I sogni terrifici dal punto di vista soggettivo non sono molto diversi dagli incubi, si distinguono da questi ultimi solo per la dinamica e la vividezza delle immagini, per la complessità degli eventi e per la minor intensità delle reazioni ansiose suscitate. Gli incubi sono fenomeni rari, mentre i sogni terrorizzanti sono molto comuni. Inoltre, un'altra differenza è che i sogni terrifici, anche se ricorrenti, tendono a cambiare forma via-via che l'individuo affronta i propri nuclei problematici nella vita, mentre gli incubi sono più ripetitivi: sicché si hanno le stesse immagini spaventose anche per anni, come la tipica figura nera ai piedi del letto o gli occhi che fissano.

In psicoanalisi, non si bada a questi dettagli psicofisiologici, così incubi e sogni terrifici sono inclusi sotto la comune denominazione di "sogni d'angoscia". Secondo Ernest Jones, uno dei primi allievi di Freud, le caratteristiche fondamentali dell'incubo sono: un terrore insopportabile, un senso di oppressione e peso sul petto che rende difficoltosa la respirazione e la convinzione di trovarsi irrimediabilmente paralizzati.

Per Freud, i sogni d'angoscia sono il risultato di un fallimento del lavoro della censura: senza il camuffamento operato dalla censura, l'io si trova investito dai contenuti dell'inconscio. Scrive Freud in proposito: «L'osservazione è che i sogni d'angoscia hanno un contenuto sfuggito alla censura. Il sogno d'angoscia è spesso lo scoperto appagamento di un desiderio, naturalmente non di un desiderio accettato, ma di un desiderio respinto. L'angoscia è l'indizio che il desiderio represso si è mostrato più forte della censura, che il desiderio ha imposto, o era in procinto di imporre, il proprio appagamento contro la censura».

Tali sogni mettono il sognatore di fronte a desideri, pensieri e ricordi che egli ha rinnegato e non riconosce come propri. Questi aspetti misconosciuti dell'io si organizzano in quella che Jung ha chiamato l'Ombra (che è la nostra parte rifiutata, somma di tutte le caratteristiche personali che, per la loro incompatibilità con la forma di vita scelta coscientemente, l'individuo nasconde agli altri e a se stesso) che può personificarsi nei personaggi onirici che si introducono nel sogno.

Difatti, in psicoterapia, i sogni d'angoscia offrono il mezzo più diretto per scoprire il vero problema che assilla la vita del soggetto e ci si rivolge ai sogni ordinari per giungerne alla soluzione. Nei sogni d'angoscia, il sognatore si trova di fronte ad una situazione onirica che minaccia la sua identità, essi segnano momenti particolari della vita dell'individuo, hanno a che fare con i travagli connessi alle svolte personali ed è per questo che sono più frequenti durante l'adolescenza e le crisi della mezza età.

E' possibile distinguere i sogni d'angoscia in tre grosse categorie interpretative. La prima fa derivare gli incubi dalla riproduzione di esperienze traumatiche vissute dal soggetto nel passato, situazioni o pericoli alle quali non ha potuto adeguatamente reagire, nelle quali il soggetto ne fu vittima passiva. Sono invasioni violente nella continuità psicologica; rappresentano tentativi di assimilare un'esperienza inammissibile, di convertire in ricordo un'esperienza inimmaginabile. Nella seconda categoria, vi sono quei sogni angoscianti che si originano da timori nei confronti dei propri impulsi, sessuali e aggressivi, e, come dicevamo in relazione all'Ombra, ognuna di queste incontrollate tendenze può trovare una rappresentazione simbolica in esseri mostruosi o animali. Rientra in questa categoria la tesi dello psicanalista Ernest Jones secondo cui l'incubus, il mostro che si insinua nel sonno (che può assumere le sembianze di essere subumano, animale, strega, vampiro, assassino pazzo, ecc.), rappresenta una persona, di solito un genitore, verso la quale il sognatore proietta tali impulsi.

Nella terza categoria, ci sono quei sogni, o esperienze semi-oniriche, che sono il prodotto mentale di semplici sensazioni d'origine corporea, come per esempio i morsi della fame che creano gli incubi viscerali di essere assaliti da ragni o il formicolio di una gamba che diventa l'aggressione di un esercito di formiche o l'impressione d'essere schiacciati da un grosso peso.

Nell'interpretazione junghiana, il terrore dell'incubo, oltre a rappresentare l'effetto dell'incontro con l'Ombra, potrebbe essere imputabile al mysterium tremendum della forza primordiale dell'apparizione di un potente archetipico dell'inconscio collettivo che può personificarsi al sognatore come un'entità mostruosa.

IL SOGNO DI COSTANTINO, DI PIERO DELLA FRANCESCA

Leggenda della Vera Croce, San Francesco, Arezzo.

1458-1466

1458-1466

da Wikipedia Il Sogno di Costantino è un affresco (329x190 cm) di Piero della Francesca e aiuti, facente parte delle Storie della Vera Croce, nella cappella maggiore della basilica di San Francesco ad Arezzo, databile al 1458-1466. L'affresco fu probabilmente dipinto nella seconda parte dei lavori, dopo i contatti con la cultura fiamminga e Roma, dalla quale Piero sviluppò un ancora più forte senso della luce. Il Sogno di Costantino è una delle più convincenti scene notturne dipinte fino ad allora nell'arte europea e rimase pressoché insuperato, in quanto a effetti drammatici, fino all'epoca di Caravaggio.

Descrizione e stile

Rispetto alle scene precedenti (il Sollevamento della Croce per la sepoltura, ambientata ai tempi di Salomone, e l'Annunciazione) è stato fatto un notevole salto temporale in avanti.

La profezia della Regina di Saba si è infatti nel frattempo avverata, Gesù è stato crocifisso sul legno da lei indicato, il regno dei Giudei è stato dissolto e Gerusalemme distrutta. Si arriva così al IV secolo, quando l'imperatore romano Costantino sta per scontrarsi nella battaglia decisiva contro il suo rivale Massenzio.

Ecco che, di notte, nel suo accampamento, un angelo gli porta in sogno la rivelazione della Croce (In hoc signo vinces), con la quale sconfiggerà l'avversario (scena successiva della Battaglia di Ponte Milvio); in seguito all'evento prodigioso, secondo la tradizione, Costantino poi concesse la libertà di culto ai cristiani (editto di Milano, 313) ed i suoi successori avrebbero poi fatto del Cristianesimo la religione di Stato (editto di Tessalonica, 380).

DETTAGLIO - La scena è ambientata alle prime luci dell'alba nell'accampamento romano, con la tenda dell'imperatore in primo piano, vegliata da due guardie. Essa è aperta e ci lascia vedere il protagonista addormentato, mentre un altro personaggio veglia sul suo sonno seduto ed è appoggiato al letto.

DETTAGLIO - La scena è ambientata alle prime luci dell'alba nell'accampamento romano, con la tenda dell'imperatore in primo piano, vegliata da due guardie. Essa è aperta e ci lascia vedere il protagonista addormentato, mentre un altro personaggio veglia sul suo sonno seduto ed è appoggiato al letto.

È, forse, una guardia del corpo, ed il suo legame con l'imperatore è suggerito anche dai colori alternati della sua veste (bianco/rosso) che sono gli stessi del lenzuolo e le coperte del letto imperiale. Il ruolo di questa figura non è pienamente chiarito e forse si tratta più che altro di uno stratagemma compositivo: egli, guardando verso lo spettatore, richiama la sua attenzione (figura del "festaiuolo", come veniva chiamata allora), per poi direzionarne lo sguardo, tramite le linee di forza dei suoi arti, verso la lancia della guardia in penombra, la quale indica a sua volta l'angelo.

L'angelo, che appare di spalle, con una suggestiva illuminazione in controluce, reca in mano una piccola croce, simbolo della Vera Croce, che fa cenno di porgere all'imperatore addormentato. A fianco di Costantino, il soldato tende la mazza verso il braccio dell'uomo vestito di bianco, chiudendo così la composizione in un circolo continuo.

Vera protagonista della scena è la luce, che sembra emanare dalla croce stessa, accendendo la tenda e il giaciglio imperiale, lasciando, invece, in ombra i soldati e lo sfondo. Si tratta di una luce "mistica", come si trova in altre opere di Piero (quali la Flagellazione): si tratta, infatti, di un passaggio tra l' "ombra" del paganesimo e la "luce" della ragione cristiana, che trasfigura l'apparizione come un evento essenzialmente luminoso. La scena ha, come pendant, l'Annunciazione, che si trova a sinistra della finestra: in entrambi i casi, si trova, infatti, un messo divino che porta un messaggio che decide le sorti dei protagonisti e dell'umanità intera.

Nel cielo, le stelle ricreano, in maniera speculare e con qualche approssimazione, la situazione astrale nell'anniversario della data del sogno.

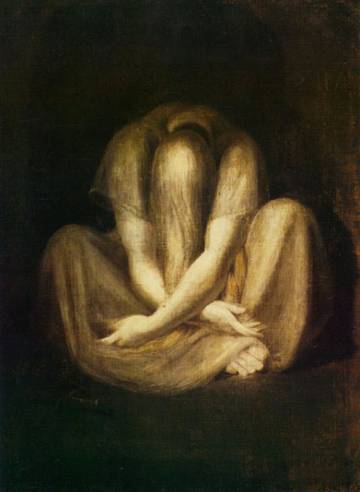

L’INCUBO SECONDO JOHANN HEINRICH FÜSSLI

Conosciuto come Henry Fuseli in Inghilterra) (Zurigo, 7 febbraio 1741 – Putney Hill, 16 aprile 1825), Füssli è stato un letterato e pittore svizzero di stile romantico, che esercitò la sua attività principalmente in Gran Bretagna.

Abilissimo disegnatore, trasse ispirazione dai suoi studi sull'antico e su Michelangelo, come i neoclassici, ma scelse soggetti di ispirazione romantica, ricchi di pathos e di immaginazione, di gesti violenti e atmosfere magiche, spesso tratti dagli episodi più visionari delle grandi opere poetiche, precorrendo alcuni temi dell'Espressionismo e del Surrealismo.

ACHILLE E L'OMBRA DI PATROCLO, 1803

L’INCUBO

L'incubo, 1781. Olio su tela. cm. 101,6X127. Detroit, Insitute of Arts

... e poi, c’è il silenzio ...

Füssli, Il silenzio (1799-1800)

Zurigo, Kunsthaus

EDITORIALE/OTTOBRE 2011/PDF

Al de profundis MISTRETTA NON MUORE

Commenti su Facebook

"Una fanciulla in veste d'oro", di F. M. Di Bernardo Amato